A pesar de que el insulto es el último recurso que queda cuando la razón ha fracasado, la literatura universal está plagada de escarnios.

Si la palabra es el arma natural del Homo sapiens sapiens, el insulto es su munición, y grandes figuras de la Literatura no han dudado en utilizar este armamento en sus diatribas.

Los insultos, o como alguien los denominó en cierta ocasión, aforismos envenenados, ocupan un espacio literario por su gracia, provocación, estilo o, simplemente, por su virulencia.

La blasfemia acampó a sus anchas entre los antiguos griegos, en los que el insulto se utilizó como dardo envenenado contra todo tipo de adversarios. Así tenemos a Diógenes que no dudó en llamar pórdalo –pedorro– a Platón; o a Timón que alabó la inteligencia de Zenón al decirle que tenía “menos intelecto que una cuerda o una sarta de tonterías”.

El arte de blasfemar

Sin embargo, entre los estudiosos en la materia no existe discusión en afirmar que el Siglo de Oro fue el periodo más fecundo para los insultos. Los escritores de esta época aguzaron su ingenio y forzaron sus meninges en la búsqueda del oprobio más satírico y más creativo. En modo alguno pueden ser consideradas injurias sancionables.

«Cagalindes», «catacaldos», «lechugino» o «haragán» son adjetivos ponzoñosos que tienen cierta frescura a pesar del tiempo transcurrido. Obviamente no podemos estar de acuerdo con su contenido pero disfrutamos de su lectura y nos produce hasta una sonrisa edulcorada.

La prosa cervantina no es ajena al repertorio de insultos sonoros, está trufada de juegos de palabras, imágenes metafóricas o recursos lingüísticos que hacen las delicias de los lectores advertidos. No costará trabajo encontrar «majadero», «rústico», «patán», «bellaco», «deslenguado», «infacundo», «socarrón» o «mentecato».

William Shakespeare, el paladín de la lengua inglesa, tampoco se quedó atrás y, en su taller literario, esculpió una cascada imparable de vituperios desacomplejados. Algunas de las ignominias que nos legó buscan la transversalidad con la jerga médica: eres «un tumor», «una llaga supurada», «una úlcera inflamada en mi sangre corrompida»…

Más recientemente el argentino José Luis Borges se erigió en abanderado del insulto, con su afilada acidez e ingeniosa crueldad no escatimó en epítetos desafinados para ridiculizar a sus adversarios literarios.

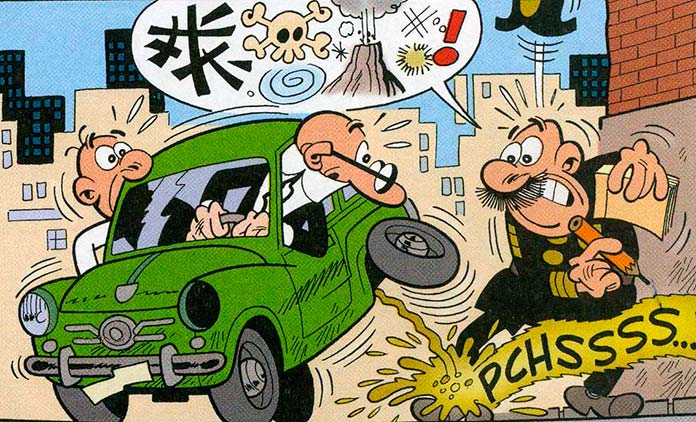

El insulto en el cómic

El cómic no ha sido ajeno a la blasfemia, basta ojear los bocadillos de Mortadelo y Filemón para encontrar una pléyade de insultos. Uno de los más repetidos es «berzotas», un aumentativo de berza, una verdura silvestre de escaso valor gastronómico. Una palabra tremendamente sonora que al pronunciarla cimbrea nuestras cuerdas vocales antes de ser lanzada al espacio circundante.

Sin embargo, el universo más ilustrado del insulto en el cómic lo encontramos en Las aventuras de Tintín. ¿Cómo olvidar los ingeniosos y delirantes oprobios del capitán Haddock?

Los hay de todo tipo, algunos identificables en nuestro imaginario («filibustero», «sátrapa», «ectoplasma»…), otros crípticos («coloquinto», «cercopiteco», «anacoluto»…), mientras que otros son atronadores («mil millones de rayos»), propios de un curtido marinero.

Lo curioso es que los insultos no son una mera acumulación de oprobios. Hergé consiguió engarzarlos magistralmente en un discurso grandilocuente y perfectamente armado.

Para finalizar una lindeza vituperina del Siglo de Oro: «estafermo», un insulto dedicado a las personas que permanecen embobadas sin realizar ninguna actividad. Su origen es delicioso, está en relación con el maniquí que se usaban los caballeros medievales para entrenarse en el manejo de la lanza. Etimológicamente este aderezo, siguiendo la lengua de Petrarca, «estaba firme» (coalición de «sta» y «fermo«).