Si hay una aventura de los héroes mitológicos por excelencia esa es el viaje al Inframundo, un viaje desconocido y misterioso que encierra los secretos más insospechados.

La motivación para descender hasta allí ha sido de lo más variopinta a lo largo de la mitología: Orfeo para buscar a su amada Eurídice; Teseo para tomar a Perséfone y Heracles para cumplir uno de sus doce trabajos.

En muchas de estas historias aparece la figura del “ayudante”, el que cumple con el deber de orientar en la oscuridad. De tal guisa, Ulises tuvo a la maga Circe, Eneas a la Sibila de Cumas y Dante al mismísimo Virgilio.

Anterior a todos ellos tenemos otro descenso mítico, el de Gilgamesh, el rey de Uruk, en donde se encontró con su buen amigo Enkidu, que por desobediencia había sido castigado a no poder salir de allí.

De Ulises a Eneas

Para los griegos, el mundo de ultratumba estaba formado por tres regiones. Una donde iban aquellos que no habían sido ni virtuosos ni malvados, los sombríos Gamonales; otra, el Tártaro, el lugar de castigo, y por último, los Campos Elíseos, para los que habían sido virtuosos durante su vida terrenal.

Ya en un terreno más literario, Ulises –en el canto XI– confía a Aquiles el verdadero propósito para descender al Mundo de los Muertos:

“Vine a hablar con Tiresias por ver si me daba algún medio de llegar de regreso a mi casa en Ítaca…”.

Durante su viaje por el inframundo se encontrará con su madre –Anticlea–, con el rey Agamenón, su amigo, y contempla la tortura de personajes mitológicos como Titio, Sísifo o Tántalo.

En el libro VI de la Eneida –escrita por Virgilio en el siglo I a.C.– el héroe Eneas, el fundador de Roma, desciende a los infiernos buscando el consejo de su padre ya fallecido.

El infierno de Dante

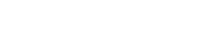

De todos los infiernos literarios, el más famoso, sin duda, es el que Dante Alighieri imaginó en su “Divina Comedia”. El averno dantesco tiene forma de cono invertido y consta de nueve círculos.

En el primer círculo –el Limbo– están las personas que no han sido bautizadas y que mueren sin conocer la fe. Allí se encuentran, entre otros, Virgilio, Platón y Sócrates. Le sigue el círculo de los lujuriosos, donde deambulan personajes de la talla de Cleopatra, Sermiramis o Aquiles.

En el tercer círculo se hallan los soberbios, los glotones y los envidiosos, que sirven de alimento al can Cerbero. El cuarto es el reservado para los avaros y está custodiado por Pluto, el dios de la riqueza.

A los iracundos y los perezosos les aguarda el quinto círculo; le sigue un sexto vigilado por las tres Furias y que es el destino final para los herejes.

El séptimo círculo está custodiado por el Minotauro y es el lugar consignado a los violentos. La octava región es para rufianes y maleantes, y cuyas almas son vigiladas por el monstruo Gerión. El noveno y último círculo es donde se castiga a aquellos que cometieron actos fraudulentos.

El infierno en las letras españolas

Dante influyó en el Marqués de Santillana para crear su “Infierno de los enamorados” y en Juan de Mena en su “Laberinto de la Fortuna”.

Ya en el Siglo de Oro, es verdaderamente deliciosa la lectura de los “Sueños” de Francisco de Quevedo. En ellos huye de la idea cristiana del fuego abrasador como castigo único del infierno y aplica desiguales penalidades a los condenados, según su infracción.

En un sentido más metafórico don Quijote descendió a la cueva de Montesinos ayudado por Sancho y una cuerda, cuando volvió a subir se encontraba profundamente dormido y al despertarse narró a su amigo lo que había soñado.

En definitiva, catábasis y anábasis, dos vocablos griegos que describen en sí mismos el sentido de la vida, la aspiración por alcanzar la bondad.